小资“圣地” 四座已成符号的小城

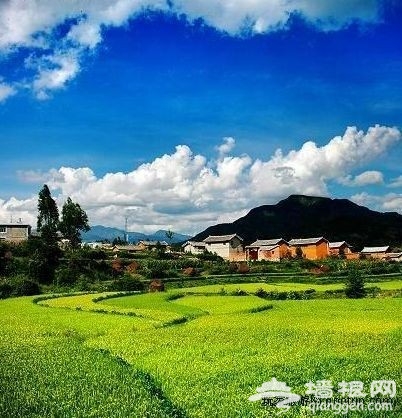

丽江模式 更多珍爱,或许可拥有更多座丽江?

1999年阳朔对西街实施“保护性整治”,“小青瓦、白粉墙、坡屋顶、石板路、吊阳台”的桂北民居,虽然去过几次并甚为喜欢其舒适的成都旅行者甘云,“还真想不起街的样子”,而我也一直不曾知那是“老街”。

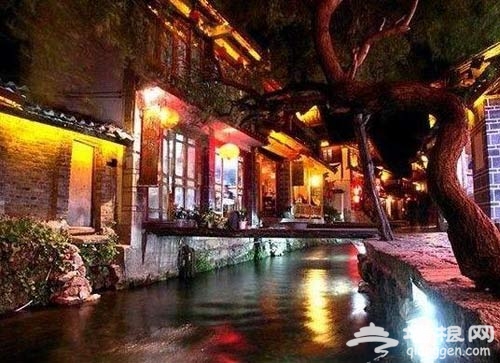

幸亏阳朔大多是人们玩水、攀岩的落脚点,没人拿“古城”要求衡量短短的西街。凤凰、大理、丽江则不然。人们始终在摸索。凤凰江边不断翻新,不断加高的民居,一直受到诟病。可老百姓无疑有权利为自己眼前的利益如此做。而丽江模式则是公认的比较好的方式。人文学者裴钰认为那是其“遗产”身份所决定,“旅游是丽江的支柱产业,他们有着此种文化自觉,极其严格地按照世界文化遗产标准来保护与开发。”其他不是“遗产”之地,约束少,即使凤凰政府对民居改建也是有要求的,可人们可以置之不理,至少是,大处遵守,小的马虎。大理古城内,政府依旧在进行房地产开发,只是会注意格局,很神奇地,新开发的小桥流水模式的“红龙井”酒吧街,居然迅速把“洋人街”风头盖过。

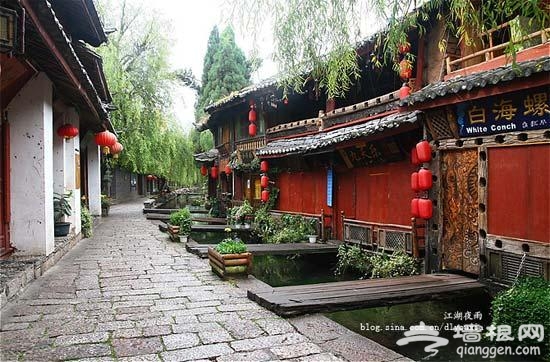

相差七年先后抵达的丽江,在我眼中除了人暴增外,古城中心面目变化不算大。自1998年成立的古城管理所,直到如今世界文化遗产丽江古城保护管理局,有着愈来愈成熟的管理机制。清华大学国家文化产业研究中心张铮博士对“丽江模式”也比较认可,“丽江政府、市场、居民、游客等的位置都摆得比较正确。”说到底还是合力的问题。

|

|

| 丽江古城 |

要健康地往前走,有着科学思维与合理规划的政府行为其实相当重要。“在整个云南,政府发展旅游思想非常统一,也是最先发力的。丽江在制定政策过程中,有着比较好的步骤性,会经过周密论证、规划,在文物保护、文化传承、拆迁等方面,都是想清楚再动。发现问题也能及时修正。”这涉及到的例子无疑非常之多,比如“五个不准”:古城建设不准破坏古城布局,不准侵占水系、道路,不准加高楼房,不准使用现代建筑材料装饰房屋,不准见缝插针新建房屋。

每个在古城生活过的人,都知道哪怕微细的改动,都需报批,有严格之标准。这才没有面目全非的城。即使今日站立狮子山望去,灰扑扑的屋顶蔓延开,几乎没有扎眼处,让人欣慰。

屋不过是外在。一半的人已经迁移出城,虽然在每年上10万的房租前,政府为鼓励原住民坚守城内每人每月15元的补助显得细如牛毛,但老奶奶们觉得关上院门,里头依旧是自己清静的生活。那是用时间腌制已久的生活与家园,不想远离。

她们是珍爱的。倘若我们,每年700多万的游客,都有着执拗的珍爱,是否可以拥有更多座的丽江?

![小资“圣地” 四座已成符号的小城[墙根网]](http://img.qianggen.net/uploadfile/2010/1008/20101008102457401.jpg)