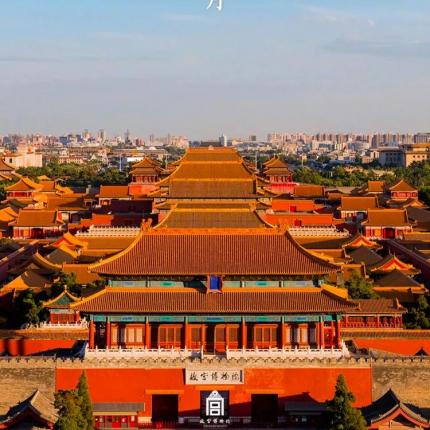

非遗专家故宫秀古画“驻颜术”

临摹古画是为保护真品

人来人往的展厅一角,故宫研究员祖莪安静地手持毛笔,一笔一画地描着一幅工笔人物。自从1979年进入故宫,她临摹过的古画近100幅,其中包括韩熙载《夜宴图》、张择端《清明上河图》、赵子昂《高逸图》、陈老莲《荷花鸳鸯》、袁江《蓬莱仙岛图》等。

“看上去,就是隔着透明的毛边纸摹原作,但下笔的神韵却不是一时半刻就能找到的,墨分五色,浓淡粗细都有讲究。”祖莪说,“临摹出的作品又被称为‘第二文物’,实际上也算是文物的一种传承和延续。”

谈起临摹的意义,祖莪坦言,如果唐人冯承素没有临摹王羲之的《兰亭序》,今人就会错过这幅佳作。由于纸和绢都有保存寿命,即使经过再好的修复,数百年后也会融掉。而且古书画对环境要求非常苛刻,对温度、湿度、灯光都很敏感,一级文物规定展出时间不能超过10天,而且展出一次就得歇好几年。“为了满足博物馆的展示效果,最好办法就是用摹画,这也是惟一让文物永存的方式。”

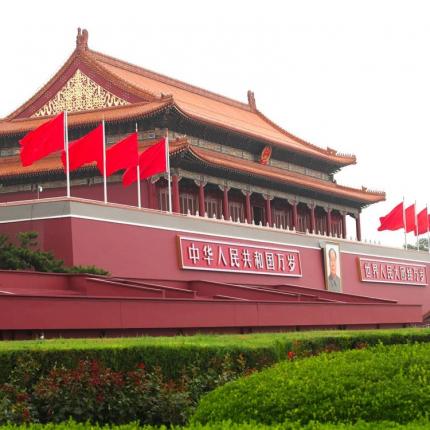

复制品落款“摹”“制”有别

“随着科技进步,故宫也会应用现代技术临摹文物。”故宫书画修复科的张小巍说,“在人工临摹中比较难的领域,比如写意山水和书法作品,就得靠仪器唱主角了。”

张小巍指着展柜里一幅复制的《清明上河图》题跋部分说:“最难的是调色。技术临摹使用的是现代原料,而古画使用的大部分是赭石、花青等矿物质或者植物颜料,因此色泽差异比较大。我们只能凭借眼力,一点点混合现代原料,调出古色,最后再喷涂到宣纸上。题跋临摹的过程就花费了至少3个月。最终呈现出来的效果,与原作相似程度达到90%以上。”

如何区分人工临摹和技术临摹的区别?专家介绍了一个简单的办法,一般人工临摹的作品会落有“故宫博物院摹”的款识,技术临摹则会落“故宫博物院制”。